Era una di quelle giornate uggiose da cui non ti aspetteresti un granché. Se ne stava lì, come un coccodrillo dopo un pasto, il nostro Vate, uomo dai mille pensieri. Davanti al suo piccolo naso da segugio un pubblico che, in una giornata di sole, avresti definito epocale.

Sedevano a due a due le coppie più incredibili. Formavano un ferro di cavallo e ognuno dava le spalle a chi lo seguiva. Li aveva radunati proprio tutti.

C’erano Michael Jackson e Giulio Cesare, Erwin Rommel e Gesù Cristo, Sigmund Freud e Nelson Mandela, Maria de Filippi e Winston Churchill (quest’ultimo pareva infastidito per via del suo abbinamento). Verso la finestra si era appollaiato Anubi, di fianco a Pamela Anderson, più indietro scalpitavano sui banchi Dj Francesco e Marco Pannella, che si divertiva a nascondere la merenda a Muzio Scevola, in coppia con un improbabile John Holmes. E ce n’erano tanti altri, ma non avrei l’animo di nominarli tutti quanti.

Era uno spettacolo affascinante, una diatriba crescente tra caos e pazzia, una galassia di assurdità in una sola stanza. Torturava i capelli canuti con una mano e con l’altra segnava gli assenti... “E’ ancora malato Maometto?”. Diede un colpo al microfono: silenzio e riverenza da parte di tutti. Si alzò e parve più basso di prima. Si affrettò a sedersi nuovamente. Alzò le mani, imprecò in una lingua che non esiterei a definire curvilinea, si schiarì la voce e bevve uno strano intruglio di viscere di lonza.

Attimi interminabili di silenzio. Qualcuno tremava. Dal cielo presero a piovere panettoni senza canditi e una banda di automobilisti sfrecciò intorno all’edificio. Un megafono gracchiava a ripetizione: “Arrendetevi, siamo pazzi!”

Il Vate chiese gentilmente a Iva Zanicchi di chiudere la finestra, dopo di che ripiombò il silenzio. Sfilò dalla tasca destra dei pantaloni un piccolo libricino nero, lo pulì dalla cenere, aprì le braccia al cielo come farebbe profeta e tuonò con parole che riecheggiavano nell’aria: «In chiunque sa ben vedere, resterà solo dello stupore nell’accorgersi come si sia creduto di scardinare il mondo borghese affermando proprio le istanze che lo hanno univocamente consolidato!».

Applausi, lacrime, bestemmie.

Marinetti prese a strombazzare il clacson di un tir: piangeva per la commozione. Jo Squillo e Adolf Hitler aprirono uno striscione da stadio: “Il pensiero che si fa azione!”. Paolo villaggio gridava entusiasta: “Più archibugi meno accademie!”. Era il tripudio.

Vittorio Sgarbi se ne venne fuori con un “Andate a lavorare, capre!”. Mishima fu onorato di aiutarlo a compiere il Seppuku. “Vincere! Festeggiare! Trebbiare, per Ercole!” strepitava Mussolini, visibilmente ubriaco. “Momento, momento, momento, momento, momento! Vate, questo non è il mio bicchiere del Che!” Faceva giustamente notare Castro. A Marco Carta venne la pessima idea di cantare: D’Annunzio lo assassinò brutalmente col modellino di un Mas. Ahmadinejad approfittò del momento per strangolare Bush con un’anguilla: l'ex presidente invocò l’aiuto delle Nazioni Unite, che però erano in bagno e si erano perse tutto lo spettacolo.

“Diocàn, bisogna darghe!” apostrofava un ragazzo fuori dal corridoio: Ratzinger lo rincorse fino al bar per esorcizzarlo. “Azione!” bofonchiava Alessandro Magno. “Passione!” ribatteva Shakespeare. “La mia razione!” pretendeva con forza un soldato prussiano. “Detonazione!” insisteva Marinetti. “Castrazione!” annotava compiaciuto Calderoli. “Per Giunone!” Esclamava Caligola. “Cicerone?!” sussurrava incredulo Nerone. Quell’altro: “Nerone!”. “Precipitazione!” illustrava Giuliacci. Sembrava allarmato Homer Simpson: “Ispezione!”. “Salvazione!” predicava il Cristo. “Annientazione!” rincarava Nietzsche. “L’hanno già detto rivoluzione?” la tentava il Che. Mosconi: “Mi g’ho de far colazione!”. “Contro il sistema, contro il sistema…” non arretrava di un centimetro il Vate.

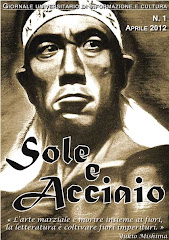

Immagine: Rissa in Galleria, Umberto Boccioni, 1910